암환자 의료비 지원 과연 누가 얼마나 받을 수 있나

요즘 실손보험 갱신 때문에 이것 저것 알아보고 비교하고 있습니다. 갑자기 배 이상으로 뛰어올라서 이걸 유지해야 하나, 다른 걸로 갈아타야하나 하면서 문득 든 생각이 꼭 필요한가 하는 의문점이었습니다. 사실 암환자 의료비 지원 받을 수도 있다는데 굳이 한달에 십만원을 넘게 따로 들일 필요가 있나 싶더라구요.

그 중에서도 사람들이 가장 준비하려고 하는 질환인 암과 관련되어 국가의 의료비 지원 누구나 다 암환자 라면 어떤 암이라도 다 받을 수 있는건지 아니면 어떤 조건이 있는건지를 확인해 보았습니다.

암환자 의료비 지원사업

1. 의료비 지원 대상

저소득층 암환자를 대상으로 정부가 의료비 지원하는 사업입니다. 소아암환자와 성인 의료급여수급권자, 성인 건강보험가입자 등으로 구분되어져 의료비가 지원됩니다.

202년 만15세 이하의 저소득층 소아 백혈병 환자 지원에서 부터 시작된 암환자 의료비 지원 사업이라는 것은 현재 만 18세 미만의 소아 암환자 및 성인 의료급여수급자, 성인 건강보험가입자이면서 국가암검진 수검자, 폐암환자가 그 지원대상이 됩니다.

2. 소아 암환자 의료비 지원

소득과 재산이 해당되는 건강보험가입자, 의료급여수급권자로 전체 암이 다 해당됩니다. 만18세까지 연속해서 지원 받을 수 있으며 신청기준 또한 만18세 미만이어야 합니다.

소아 암환자 의료비 지원 소득 기준은 1인 가구인 경우 2,193,397원, 2인 가구 2,705,695원, 3인가구 4,780,740원 등입니다. 8인 가구는 10,038,952원이며 1인 증가 할 때마다 1,042,314원씩 증가합니다.

소아 암환자 의료비 지원 재산 기준은 1인 가구는 214,599,453원, 2인 가구는 250,865,583원, 3인 가구 276,646, 8인 가구 402,742,245원이며 8인 가구 이상인 경우는 1인 증가할 때마다 24,995,540원씩 증가합니다.

소아 암환자 의료비 경우는 백혈병과 조혈모 세포이식은 3,000만원, 이 외에는 2,000만원을 연간 지원하게 되며 본인일부부담금과 비급여 본인부담금 구분은 없습니다.

소아 암환자 의료비 지원범위는 법정본인부담 의료비와 비급여 항목 본인부담 의료비, 희귀의약품 구입비를 지원받을 수 있으며 이 외에도 조혈모세포 이식과 관련된 의료비와 필수 재료비용, 항암 치료의 대표적 부작용인 탈모로 인한 가발 구매비, 성형 치료비, 암치료 관련 치과 치료비 등도 지원범위에 들어갑니다.

3. 성인 암환자 의료비 지원 / 4. 건강보험가입자 암환자 의료비 지원

의료급여수급권자로 전체 모든 암에 다 지원을 받을 수 있습니다. 다만 연속 최대 3년까지 지원을 받을 수 있고 본인일부 부담금 120만원, 비급여 본인부담금 100만원 등 연간 최대 220만원 지원받게 됩니다.

국가암검진 검사를 통해서 확인된 간암, 위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암환자 경우 의료비 지원을 받을 수 있습니다. 연속 최대 3년간 지원받게 되며 본인일부부담금 200만원 지원받게 됩니다.

국가암검진 대상으로 해당 연도에 국가암검진을 받고 그를 통해 암을 확진 받은 신규 암환자, 과거 연도의 국가암검진 검사 이후 만 2년 이내 검진 대상의 암을 확진 받은 신규암환자, 해당연도의 1월 건강보험료 부과액 기준에 해당되는 암환자 등이 이 의료비 지원 대상이 됩니다.

해당연도의 1월 건강보험료 부과액 기준이란 2021년 1월 직장가입자는 103,000원 이하, 지역 가입자는 97,000원 이하, 2020년 직장가입자는 100,000원 이하, 지역가입자는 97,000원 이하를 말합니다.

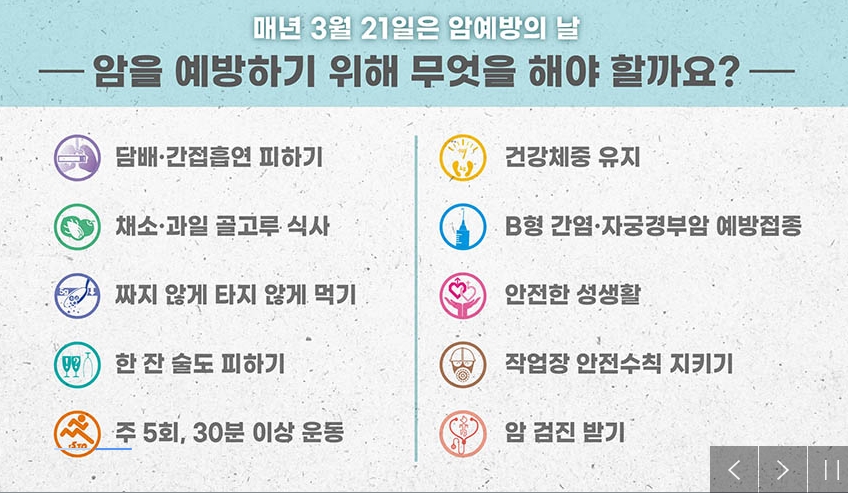

국가암검진은 자궁경부암은 만 20세 이상, 위암은 만40세 이상, 유방암은 만 40세 이상 여성, 간암은 만 40세 이상 고위험군, 대장암은 만 50세 이상, 폐암은 만 54세 이상 74세 이하에서 30갑년 이상의 흡연력을 가진 고위험군이 해당되고 이 국가암검진을 통해 암 진단을 받아야 암환자 의료비 지원 대상이 됩니다.

5. 암환자 의료비 지원 준비서류

병명과 질병분류번호, 최종 진단체크, 진단일이 기재된 진단서와 암검진 결과 통보서, 보험료 납입확인서, 암치료 관련 의료비 영수증 원본, 약처방전과 약이름이 적혀 있는 약제비 영수증, 건강보험증, 환자명의 통장등이 필요합니다. 다만 정확한 것은 관할 지역에 따라 달라질 수 있으니 병원과 공단 등에 확인해야 합니다.